Консультации

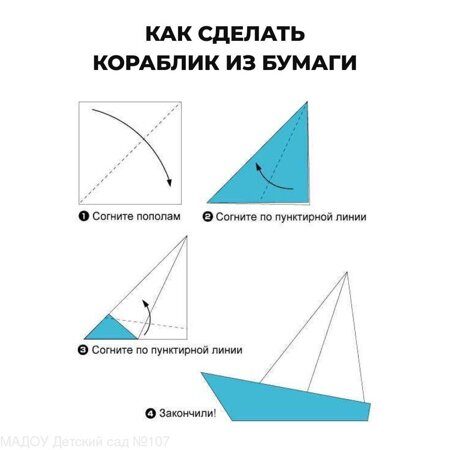

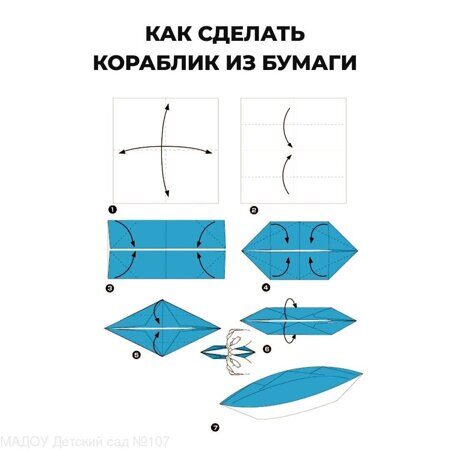

Весна, солнце, ручьи и лужи – пора готовиться к запуску бумажных кораблей!

И если мамы возражают против покорения луж, то сделанные своими руками кораблики можно пускать в тазу или даже ванной.

Как сделать кораблик – инструкция в наших карточках, выбирайте!

«Ребенок и природа». Консультация для родителей

Уважаемые родители, все мы живем в мире природы, и ребенка надо знакомить с многообразными ее явлениями.

О чем же беседовать с ребенком?! Прежде всего, необходимо рассказать детям о взаимосвязи и взаимодействии всех природных объектов, чтобы они поняли главное: Земля – наш общий дом, а человек – часть природы (например, познакомить их с влиянием водоемов, лесов, воздушной среды и почвы на жизнь человека, растений, животных).

Следует познакомить детей с проблемами загрязнения окружающей среды, объяснить, как ухудшение экологических условий сказывается на человеке и живой природе.

Ухудшение экологической ситуации представляет определенную угрозу здоровью человека. Необходимо объяснить ребенку, что выполнение привычных требований взрослых (не пей некипяченую воду, мой фрукты и овощи, мой руки перед едой) в наши дни может уберечь от болезней, а иногда и спасти жизнь.

Учите детей ответственному и бережному отношению к природе (не разорять муравейники, кормить птиц зимой, не трогать птичьи гнезда, не ломать ветки), при этом объясняя, что не следует также забывать и об опасностях, связанных с некоторыми растениями или возникающих при контактах с животными.

Расскажите ребенку о ядовитых растениях, которые растут в лесу, на полях и лугах и которые нужно знать каждому. Следует объяснить, что надо быть осторожными и отучиться от вредной привычки пробовать все подряд (ягоды, травинки).

Необходимо объяснить детям, что можно делать и чего нельзя делать при контактах с животными. Например, можно кормить бездомных собак и кошек, но нельзя их трогать и брать на руки. Особенно осторожным должно быть поведение городских детей, которые оказались в сельской местности. Им нужно объяснить, что любые животные с детенышами или птицы с птенцами часто ведут себя агрессивно, могут напугать, травмировать. И, конечно же, ребенок должен усвоить, что нельзя дразнить и мучить животных.

Одним из факторов экологической безопасности, как известно, является работа по восстановлению и улучшению окружающей среды.

Необходимо объяснить ребенку, что нельзя мусорить на улице, так как это ухудшает экологию и отрицательно сказывается на здоровье человека, животных и растений.

Вы все прекрасно знаете эти простые истины, объясните их своему малышу, и помните, что главное – это ваш пример.

Именно на этапе дошкольного детства ребенок получает эмоциональные впечатления о природе, накапливает представления о разных формах жизни, т.е. у него формируются первоосновы экологического мышления, сознания, закладываются начальные элементы экологической культуры. Но происходит это только при одном условии: если взрослые, воспитывающие ребенка, сами обладают экологической культурой - понимают общие для всех людей проблемы и беспокоятся по их поводу, показывают маленькому человеку прекрасный мир природы, помогают наладить взаимоотношения с ним.

Влияние природы на ребёнка огромно: она встречает малыша морем звуков и запахов, тайнами и загадками, заставляет остановиться, присмотреться, задуматься. Красота окружающего мира рождает чувство привязанности к тому месту, где родился и живёшь, и, в конечном счёте, любовь к родине.

Экологическое воспитание детей дошкольного возраста предполагает:

· воспитание гуманного отношения к природе (нравственное воспитание);

· формирование системы экологических знаний и представлений (интеллектуальное развитие) ;

· развитие эстетических чувств (умения увидеть и прочувствовать красоту природы, восхититься ею, желания сохранить её).

· участие детей в посильной для них деятельности по уходу за растениями и животными, по охране и защите природы.

Экологическое воспитание дошкольников следует рассматривать, прежде всего, как нравственное воспитание, ибо в основе отношения человека к окружающему его миру природы должны лежать гуманные чувства, т.е. осознание ценности любого проявления жизни, стремление защитить и сберечь природу и т.д.

Формируя гуманное отношение к природе, необходимо исходить из следующего: главное, чтобы ребенок понял, что человек и природа взаимосвязаны, поэтому забота о природе есть забота, о человеке, его будущем, а то, что наносит вред природе, наносит вред человеку, следовательно, действия, в результате которых разрушается общий для всех нас Дом, безнравственны.

Как же сформировать у детей гуманное отношение к природе? Учитывая возрастные особенности дошкольников, к которым относятся впечатлительность и эмоциональная отзывчивость, через сострадание, сопереживание, которые помогают ребенку войти «в жизнь другого живого существа изнутри» (В. Сухомлинский), почувствовать чужую боль как свою собственную. Чувства сострадания, сопереживания определяют действенное отношение детей к природе, выражающееся в готовности проявить заботу о тех, кто в этом нуждается, защитить тех, кого обижают, помочь попавшим в беду (разумеется, речь идет о животных, растениях и т.д.) а активная позиция, как правило, способствует овладению умениями и навыками по уходу за комнатными растениями, домашними животными, зимующими птицами и т.д. кроме того, умение сопереживать, сочувствовать постепенно вырабатывает эмоциональное табу на действия, причиняющие страдание и боль всему живому.

Очень важно показать детям, что по отношению к природе они занимают позиции более сильной стороны и поэтому должны ей покровительствовать, должны ее беречь и заботиться о ней, а также уметь замечать действия других людей, сверстников и взрослых, давать им соответствующую нравственную оценку и по мере своих сил и возможностей противостоять действиям антигуманным и безнравственным.

Необходимо помнить о том, что зачастую небрежное, а порой и жестокое отношение детей к природе объясняется отсутствием у них необходимых знаний. Вот почему воспитание сопереживания и сострадания происходит в неразрывном единстве с формированием системы доступных дошкольникам экологических знаний, которая включает:

- представления о растениях и животных как уникальных и неповторимых живых существах, об их потребностях и способов удовлетворения этих потребностей;

понимание взаимосвязи между живыми существами и средой их обитания, приспособленности растений и животных к условиям существования;

- осознание того, что все живые существа на Земле связаны друг с другом сложной системой связей (все друг другу нужны, все друг от друга зависят, исчезновение любого звена нарушает цепочку, т.е. биологическое равновесие) и в то же время каждое из них имеет свою экологическую нишу, и все они могут существовать одновременно.

Разумеется, одних знаний не достаточно для формирования у детей гуманного отношения к природе – необходимо включать их в посильную для их возраста практическую деятельность – создать условия для постоянного и полноценного общения детей с живой природой. А создание и поддержание положительного эмоционального состояния детей (радость от выполненной работы, удостоенной похвалы воспитателя или родителя расцветший цветок, выздоровевший щенок…) способствует дальнейшему развитию чувств сострадания и сопереживания.

Активное гуманное отношение к природе поддерживается и укрепляется и при формировании у детей осознания эстетической ценности объектов природы, их непреходящей и неувядающей красоты, вот почему воспитание эстетических чувств является одним из необходимых условий экологического воспитания, включающего в себя любовь к природе.

Но, ни одно лишь постоянное общение с природой способно пробудить и развить эстетическое к ней отношение. Необходимо обращать внимание детей на красоту природы, учить наблюдать за состоянием растений и поведением животных, получая от этого удовольствие и замечая красоту жизни, осознавать, что красота никак не определяется утилитарным подходом (многие дети считают, то, что вредно, то некрасиво). Главное, всегда помнить: прежде чем научить детей видеть красоту и понимать суть прекрасного как эстетической категории, надо развивать их эмоциональную сферу, ибо чувства дошкольников еще недостаточно устойчивы и глубоки, носят избирательный и субъективный характер.

Задача родителей – подвести детей к пониманию того, что все мы вместе, и каждый из нас в отдельности в ответе за Землю, и каждый может сохранять и приумножать ее красоту.

Запомните правила!

- Находясь в природе, нельзя срывать растения для букетов. Букеты можно составлять из тех растений, выращенные человеком.

- Собирать лекарственные растения можно только в тех местах, где их много.

- Охранять надо не только редкие, но и другие, даже самые обычные растения.

- Нельзя подходить близко к гнёздам птиц. По твоим следам гнёзда могут отыскать и разорить хищники. Если случайно окажешься возле гнезда, не прикасайся к нему, сразу уходи. Иначе птицы - родители могут совсем покинуть гнездо.

- Если у тебя есть собака, не бери её с собой в лес. Она легко может поймать нелетающих птенцов и беспомощных детёнышей зверей.

- Не лови и не уноси домой здоровых птенцов птиц и детёнышей зверей. В природе о них позаботятся взрослые животные.

-Не забывайте о том, что растения дают убежище животным. Оберегайте травы, кусты, деревья, вы помогаете зверям, птицам, насекомым, которые укрываются в их зарослях.

«Как познакомить дошкольника с окружающим миром?».

Консультации для родителей

Знакомство ребенка с окружающим миром начинается с первых мгновений жизни. Дети всегда и везде в той или иной форме соприкасаются с предметами и явлениями природы: живой и неживой, естественной и созданной человеком. Всё привлекает внимание ребенка, удивляет его, даёт богатую пищу для детского развития. Взрослый становится проводником в мир вещей, предметов, явлений и событий.

Ознакомление дошкольников с окружающим миром – это средство образования в их сознании реалистических знаний о мире, основанных на чувственном опыте и воспитании правильного отношения к нему.

Знакомство с окружающим миром является источником первых конкретных знаний и тех радостных переживаний, которые часто запоминаются на всю жизнь. Окружающий нас мир велик и разнообразен. Он включает в себя социальный мир людей, мир природы, мир предметов, созданных человеком. Поэтому необходимо помочь ребенку выстроить целостную картину мира, в которой синтезируются познавательные и эстетические аспекты, а также нравственные нормы отношений между людьми. Представление ребенка о предметном и социальном мире должно быть единым и целостным. Важно, чтобы полученные ребенком знания не были абстрактными, и он понимал и осознавал себя частью окружающего мира. Надо научить ребенка самостоятельно ориентироваться и действовать в мире.

Главная задача обучения и воспитания детей заключается не в передаче им готовых знаний, а организации такой детской деятельности, в процессе которой они сами делают "открытия", узнают что-то новое путем решения проблемных задач. Необходимо, чтобы творческий характер приобрели специфические детские виды деятельности – конструирование, рисование, лепка. Используемые в процессе обучения игровые моменты, радость познания и открытия нового формируют у детей познавательную мотивацию, а преодоление возникающих в процессе учения интеллектуальных и личностных трудностей развивает волевую сферу.

Важно также научить ребенка способности видеть мир с точки зрения другого человека, преодолевать свойственный детям эгоцентризм.

В период дошкольного детства у ребёнка возникают первые представления об окружающем мире, формируется умение устанавливать простейшие взаимосвязи и закономерности о явлениях окружающей жизни, а также самостоятельно применять полученные знания в доступной практической действительности.

Дети шестого года жизни уже обладают довольно обширными знаниями об окружающем мире. Однако в них преобладает фрагментарность, поверхностность, нечёткость представлений о предметном мире, и особенно о деятельности и взаимоотношениях людей. Восполнить эти пробелы позволяет детям изучение способов практического применения знаний, навыков, представлений. Некоторыми способами дети овладевают в реальных повседневных ситуациях, общении. С другими могут познакомиться только в условиях воображаемой ситуации, создаваемой в игре.

Для ознакомления детей с окружающим миром широко используют прогулки, особенно для ознакомления с природой. Здесь родитель может ознакомить ребенка с теми явлениями природы, представления о которых складываются длительное время. Детей знакомят с появлением травы, листьями, цветами, насекомыми, птицами и т. п. Здесь же можно организовать разнообразные игры с природным материалом — песком, глиной, водой, листьями.

У дошкольников накапливается чувственный опыт, они видят природные явления в естественных условиях во всех связях и отношениях. На прогулках дети испытывают удовольствие от общения с природой. Повседневные наблюдения за явлениями природы не должны быть случайными, их надо заранее продумывать. Поэтому уважаемые родители, рассказывайте малышу обо всем, что он спрашивает. Удовлетворяйте его "почему". Но давайте присмотримся, как гуляют дети, вернее, как организуют прогулку родители. Одни стараются все время ребенка вести за руку, считая, что так спокойнее и надежнее. Другие предоставляют малышу полную свободу действий, а сами в это время читают, вяжут, занимаются хозяйственными делами. Крайности всегда плохи, и в данном случае—тоже.

Излишняя опека, ограничение инициативы воспитывают робость, боязливость, неуверенность в своих силах, а полная бесконтрольность может породить своеволие, необузданность. Но не только в этом дело. Плохо организованная - прогулка не дает всего того, что она может дать. Прогулка - это замечательное время, когда взрослый может постепенно приобщать малыша к тайнам природы - живой и неживой, рассказывать о жизни самых различных растений и животных. Это можно делать везде и в любое время года - во дворе городского и сельского дома, в парке, в лесу и на поляне, возле реки, озера или моря.

Приобщая ребенка к миру природы, взрослый сознательно развивает различные стороны его личности, пробуждает интерес и желание познавать природное окружение (сфера интеллекта), вызывает у ребенка сочувствие к «тяжелой» самостоятельной жизни животных, желание им помочь, показывает уникальность жизни в любой, даже самой причудливой форме, необходимость ее сохранять, уважительно и бережно с ней обходиться (сфера нравственности).

Ребенку можно и нужно показывать различные проявления красоты в мире природы: цветущие растения, кустарники и деревья в осеннем уборе, контрасты светотени, пейзажи в разное время года и многое-многое другое. При этом взрослый должен помнить, что в природе красиво абсолютно все, что живет в полноценных (неиспорченных, не отравленных, неограниченных) условиях - это сфера эстетических чувств, эстетического восприятия ребенка.

Приучайте ребенка замечать происходящие вокруг изменения, наблюдать за явлениями природы. Светит ли сегодня солнышко, идет дождь или дует ветер, холодно или тепло? Обратите на это его внимание, как только вы вышли на улицу, в момент смены обстановки ориентировочные реакции особенно обострены. Ребенок способен тонко подметить сезонные изменения в природе, рост растений, появление новых цветов на клумбе. Можно через определенные интервалы времени приходить с ним в парк, сад, на огород и смотреть, что здесь изменилось, причем не только рассказывать ему, но и стараться, чтобы говорил он.

Обращаясь с вопросом к ребенку, взрослый побуждает его к мыслительной деятельности, учит «смотреть и видеть», «слушать и слышать». Кроме изучения природы, на прогулке с ребенком изучают транспорт, правила дорожного движения. Заходя с ребенком в магазины, аптеки, на почту и т.д.

Вы знакомите ребенка с социально – бытовой сферой, с трудом людей (профессиями).

Главная Ваша задача – это как можно больше рассказывать ребенку, обращать его внимание на «всякие мелочи», как можно более развернуто отвечать на его вопросы, быть примером во всем. Так, например, никогда сами не нарушайте правила дорожного движения! Помните! Ребенок учится законам улицы, беря пример с Вас – родителей! Кроме прогулки Вы изучаете окружающий мир и дома. Вы читаете детям рассказы, патриотическую литературу, энциклопедии, рассматриваете интересные картинки, привлекаете к посильному участию в домашних делах, к участию в подготовке различных семейных праздников. Так если ребенку рассказать, что каждый член семьи имеет свои обязанности, и определить обязанности ребенку, можно научить его уважать свой труд и труд других взрослых.

В этом возрасте главное не допустить самостоятельного изучения малышом явлений окружающего мира. Например, дети, особенно мальчики, любят "проводить эксперименты" с огнем. Им интересно узнать, что из обихода квартиры может гореть, причем "костры" устраиваются в укромных уголках, чтобы не заметили взрослые.

Пристальное внимание привлекают электрические розетки (интересно не только втыкать и вытаскивать вилку настольной лампы, но попробовать засунуть в нее, например, гвоздь). Игры с режущими предметами (ножницами, ножами) тоже очень привлекательны для ребят. Вот почему в дошкольный период нельзя ослаблять внимания к ребенку. Что же касается вещей, представляющих опасность для малыша в этом возрасте, то, пока не пришло время научить его ими пользоваться, продемонстрируйте эту опасность на доступных сознанию ребенка примерах.

Занимаясь со своим ребенком, помните, что в 5-6 лет ребенок смотрит на мир широко открытыми глазами. Ему все интересно, его все манит и привлекает. Он постигает мир под девизом "Хочу все знать!". Уровень развития мыслительных операций ребенка старшего дошкольного возраста помогает ему более осознанно и глубоко воспринимать, и постигать имеющиеся сведения о мире, разбираться в них, устанавливать различные связи и зависимости. И что ориентировка в окружающем мире, является фундаментом умственного развития.

Математические представления. Консультации для родителей

«Сенсорные эталоны». Консультация для родителей

Ребенок с самого раннего возраста начинает воспринимать окружающую его действительность через органы чувств. Он дотрагивается к предметам, берет их в рот, чтобы понять их вкус, осматривает их визуально, слышит звуки, которые издает объект изучения, чувствует запах. В дошкольном возрасте у ребенка развиваются действия восприятия, поэтому обучение как дома, так и в детских садах должно быть направлено на изучение сенсорных эталонов. Усвоенные представления о свойствах разных предметов в дальнейшей жизни играют роль образцов. Это легко понять на примере лимона. Если вы ни разу не пробовали вкус этого фрукта, то у вас и не возникнет никаких ассоциаций. Но если вы ощущали хоть раз его кислый вкус во рту, то при слове "лимон" или при увиденном изображении этого фрукта вкусовая память вам напомнит его, и во рту опять станет кисло.

Ознакомление с сенсорными эталонами в дошкольном возрасте - это развитие действий восприятия, познание малышами свойств и качеств предметов окружающей среды, установление взаимосвязи между ними. В дальнейшем при появлении в жизни ребенка новых объектов он будет их сравнивать с уже знакомыми. Именно у дошкольников происходит переход от своего опыта восприятия сенсорных эталонов к общепринятым среди взрослых.

Что такое сенсорный эталон

Развитие у детей восприятия и выработка представлений про свойства окружающих предметов носит название сенсорного развития, так как весь процесс познания происходит через органы чувств человека.

Выделяют 5 основных видов восприятия окружающего мира:

• Зрительное - первым делом ребенок видит предмет глазами, воспринимает его цвет, форму, величину, расположение в пространстве.

• Слуховое - воспринимает звуки, издаваемые предметом. Первый услышанный звук малыша - это голос его матери.

• Осязательное - обследование любого предмета происходит тактильно. Ребенок берет его в руку, пробует с ним производит действия, трясет его, бросает, катает или гладит.

• Вкусовое - малыши берут игрушки в рот не для того, чтобы съесть, а чтобы понять вкус предмета. С опытом малыш запоминает вкус продуктов питания и уже выборочно относится к ним, одно нравится, а другое - не хочет.

• Обонятельное - это познание мира через запахи. Одни ароматы приятны, другие вызывают желание прикрыть нос рукой.

Сенсорные эталоны в дошколььном возрасте - это образцы, выработанные человечеством, которые ребенок должен усвоить для дальнейшей успешной учебы в школе. Освоение данных навыков происходит постепенно, начиная с самого раннего возраста. Значение сенсорного развития очень важно именно в этом возрасте, когда происходит процесс совершенствования органов чувств, накапливаются знания об окружающей действительности.

В дошкольном возрасте сенсорные эталоны - это основные цвета и оттенки, плоские и объемные геометрические фигуры, величина предметов - длина, ширина, высота и толщина, высота музыкальных звуков, уровень высоты человеческого голоса - тихие или громкие звуки и т. д. Человечество их вырабатывало в процессе трудовой деятельности многие тысячелетия, а малыш осваивает основные из них еще будучи дошкольником.

Перед воспитателем и родителями ребенка дошкольного возраста стоит задача помочь малышу в освоении сенсорных эталонов, создать все условия для формирования представления об окружающих предметах.

Это происходит во время дидактических игр, в процессе учебной и трудовой деятельности, на рисовании и во время лепки, на экскурсиях и прогулках. Каждый возраст имеет свои особенности при освоении сенсорных понятий и эталонов.

Понятие величины

Особое внимание уделяется в младшем дошкольном возрасте сенсорному эталону "величина". Это одна из задач умственного воспитания, благодаря которой малыш учится не только давать правильное название свойству предметов, но и сравнивать их между собой. Измерительная деятельность развивает мышление, служит основой для разных видов деятельности, создает предпосылки для учебы в школе.

Игры для формирования понятия "величина":

• "Назови правильно".

• "Расставь по порядку".

• "Зоопарк".

• "Подбери рыбкам аквариум" и т. д.

Развитие сенсорных эталонов звука

Первое восприятие звука происходит еще в раннем младенчестве, когда малыш поворачивает голову в сторону звучащего голоса матери. Благодаря звукам окружающего мира ребенок познает действительность.

На занятиях музыки дети учатся различать высоту звуков, низкие и высокие ноты, соотнося их с животными. Например, низкие ноты - идет медведь, средние - бежит лисичка, высокие - поет птичка. Различают ритм марша, танцевальной музыки или колыбельной. Восприятие звуков позволяет соотносить их с движениями в танце, петь песню, согласно мелодии, делать гимнастические упражнения в правильном ритме, читать стих ритмично и с выражением.

Игры для сравнения звуков:

• "Тихо или громко".

• "Танцуй или маршируй".

• "Угадай, кто идет".

• "Узнай, чей голос?" и т. д.

Изучение цветовых эталонов

С раннего возраста сенсорные эталоны цветов и оттенков усваиваются в ходе зрительного восприятия предметов, а также практического их использования. Закрепляют знания на занятиях рисованием и лепкой, аппликации и ручном труде.

Используют следующие игры:

• "Найди пару".

• "Найди вторую рукавичку".

• "Найди для бабочки цветок".

• "Поставь цветок в вазу".

• "Собери бусы" и т. д.

Эталоны формы

Сенсорные эталоны дошкольника содержат понятие формы объектов. Данный аспект предметов воспринимается и зрительно, и тактильно.

Ребенок видит геометрическую форму объекта, понимает его строение благодаря ощупыванию, обследованию в руках, помогает быстрее сориентироваться речь взрослого, которая дает название каждой фигуре. Потом учатся узнавать выученную форму в окружающих предметах. Например, во время игры "Найди в комнате предметы. (например, прямоугольной формы)" ребенок осматривается вокруг и видит, что соответствует сенсорному эталону дверь, окно, потолок, поверхность стола, тетрадка и пенал, лист бумаги или ковер на полу.

Отлично способствуют закреплению данных эталонов следующие игры:

• "Составь картинку".

• "Пазлы".

• Лото "Найди предметы такой же формы".

• "Подбери ключ к двери".

• "Чем отличаются домики?" и т. д.

Как видите, сенсорные эталоны в дошкольном возрасте способствуют умственному развитию детей, развивают логическое мышление и формируют навыки будущей учебной деятельности в школе.

Сенсорное развитие должно начинаться с раннего возраста, и обязательно нужно уделять ему большое внимание.

"Что должны знать родители о федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования"

Мы уже знаем, что введение ФГОС связано с тем, что настала необходимость стандартизации содержания дошкольного образования, для того чтобы, обеспечить каждому ребенку равные стартовые возможности для успешного обучения в школе.

Однако стандартизация дошкольного образования не предусматривает предъявления жестких требований к детям дошкольного возраста, не рассматривает их в жестких «стандартных» рамках.

Специфика дошкольного возраста такова, что достижения детей дошкольного возраста определяется не суммой конкретных знаний, умений и навыков, а совокупностью личностных качеств, в том числе обеспечивающих психологическую готовность ребенка к школе. Необходимо отметить, что наиболее значимое отличие дошкольного образования от общего образования заключается в том, что в детском саду отсутствует жесткая предметность. Развитие ребенка осуществляется в игре, а не в учебной деятельности. Стандарт дошкольного образования отличается от стандарта начального образования еще и тем, что к дошкольному образованию не предъявляются жесткие требования к результатам освоения программы.

Здесь необходимо понимать, что если к дошкольному образованию будут заданы требования к результатам, аналогичные тем, что присутствуют в стандарте начального образования, то мы лишим детей детства, не учитывая самоценности дошкольного периода жизни и специфики психического развития детей-дошкольников. Будет упорно осуществляться подготовка детей к школе, где постоянно будет проверяться уровень предметных знаний, умений и навыков. И ко всему к этому образовательный процесс будет выстраиваться по подобию школьного урока, а это противоречит специфике развития детей дошкольного возраста.

Поэтому, в дошкольном образовании определены две группы требований, а не три, как в стандарте начального общего образования. Это требования к структуре программы дошкольного образования и требования к условиям ее реализации.

При этом педагогам дается ориентир конечной цели их деятельности. В ФГОС указано, что одним из обязательных разделов программы любого ДОУ является раздел «Планируемые результаты освоения детьми основной общеобразовательной программы дошкольного образования». В нем описаны такие интегративные качества (качества! а не ЗУНы: знания, умения, навыки), которые ребенок может приобрести в результате освоения программы: например, физически развитый, любознательный, активный, эмоционально-отзывчивый, общительный и др.

Основная общеобразовательная программа помогает ребенку овладеть базисным уровнем дошкольного образования. Она призвана обеспечить дошкольнику тот уровень развития, который позволит ему быть успешным в дальнейшем обучении, т. е. в школе и должна выполняться каждым дошкольным учреждением.

В тексте ФГОС не употребляется слово «занятие», но это не означает переход на позиции «свободного воспитания» дошкольников. Взрослые не перестанут заниматься с детьми в российских детских садах. Но такая форма образовательной деятельности как занятие не соответствует возрастным особенностям детей дошкольного возраста. В современной теории и практике понятие «занятие» рассматривается как занимательное дело, без отождествления его с занятием как дидактической формой учебной деятельности.

Новый документ ставит во главу угла индивидуальный подход к ребенку и игру, где происходит сохранение самоценности дошкольного детства и где сохраняется сама природа дошкольника. Факт повышения роли игры как ведущего вида деятельности дошкольника и отведение ей главенствующего места, безусловно, положителен, так как в настоящее время на первом месте стоит занятие. Необходимость отказаться от учебно-дисциплинарной модели образовательного процесса – отказ от специально организованной деятельности уже давно назрела. Ведущими видами детской деятельности станут: игровая, коммуникативная, двигательная, познавательно-исследовательская, продуктивная и др. Необходимо отметить, что каждому виду детской деятельности соответствуют определенные формы работы с детьми.

Содержание основной программы включает совокупность образовательных областей, которые обеспечат разностороннее развитие детей с учетом их возраста по основным направлениям – физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому. В программе нет привычных предметных областей – развития речи, развития элементарных математических представлений, рисования, лепки и т. д. Все это заложено в образовательные области.

Образовательные области введены для поддержания баланса между всеми направлениями работы детского сада – все они в равной степени должны быть представлены в образовательной программе дошкольного образования.

Если говорить о принципиально новом в содержании дошкольного образования, то это обязательность его соответствия заявленным в ФГОС принципам:

- принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;

- принцип необходимости и достаточности(соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности (позволять решать поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном материале, максимально приближаться к разумному "минимуму")

- принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей;

Программа строится с учетом интеграции образовательных областей в соответствии с возрастом детей. Интеграция разных образовательных областей – важный сдвиг в структурировании программного материала.

Все образовательные области связаны друг с другом: читая, ребенок познает; познавая, рассказывает о том, что узнал; взаимодействует со сверстниками и взрослыми в процессе исследований и обсуждений. Так взаимопроникновение и взаимосвязь образовательных областей обеспечивают формирование у ребенка целостной картины окружающего мира. Безусловно, в новых условиях возрастет роль взаимосвязи в работе узких специалистов и воспитателей. Например, инструктор по физической культуре будет участвовать в проведении прогулок, организуя подвижные игры, эстафеты по теме. Музыкальный руководитель будет осуществлять подбор музыкального сопровождения для проведения мастерских, релаксации, разминок, гимнастик и др.

- комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса;

В соответствии с комплексно-тематическим принципом построения образовательного процесса ФГОС предлагают для мотивации образовательной деятельности не набор отдельных игровых приемов, а усвоение образовательного материала в процессе подготовки и проведения каких-либо значимых и интересных для дошкольников событий. Обучение через систему занятий будет перестроено на работу с детьми по «событийному» принципу. Такими событиями станут Российские праздники (Новый год, День семьи и др.), международные праздники (День доброты, День Земли и др.). Праздники – это радость, дань уважения, память. Праздники – это события, к которым можно готовиться, которых можно ждать. Проектная деятельность станет приоритетной. Критерием того, что данный принцип заработает, станет живое, активное, заинтересованное участие ребенка в том или ином проекте, а не цепочка действий по указанию взрослого. Ведь только активный человек может стать успешным.

- решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей (образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов детской деятельности и образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов) и самостоятельной деятельности детей;

Изменяется способ организации детских видов деятельности: не руководство взрослого, а совместная (партнерская) деятельность взрослого и ребенка – это наиболее естественный и эффективный контекст развития в дошкольном детстве.

- взаимодействие с родителями

Документ ориентирует на взаимодействие с родителями: родители должны участвовать в реализации программы, в создании условий для полноценного и своевременного развития ребенка в дошкольном возрасте, чтобы не упустить важнейший период в развитии его личности. Родители должны быть активными участниками образовательного процесса, участниками всех проектов, независимо от того, какая деятельность в них доминирует, а не просто сторонними наблюдателями.

- И что еще очень важно, основная программа дошкольного образования обеспечивает преемственность с примерными основными программами начального образования, чего не было ранее.

Перспектива реформирования дошкольного образования вселяет надежду на качественные изменения в данной сфере. Делается попытка преобразовать некогда единую систему «общественного дошкольного воспитания» в подлинную систему дошкольного образования как полноправную и неотъемлемую ступень общего образования. Это означает фактическое признание того, что ребенок дошкольного возраста нуждается не только в опеке и уходе, но и в воспитании, и в обучении, и в развитии.

Таким образом, новые стратегические ориентиры в развитии системы образования следует воспринимать позитивно. Во-первых, система дошкольного образования должна развиваться в соответствии с запросами общества и государства, которые обнародованы в этом приказе. Во-вторых, в приказе много положительного:

Желание сделать жизнь в детском саду более осмысленной и интересной.

Создание условий для того, чтобы воспитатель мог учитывать особенности развития, интересы своей группы, специфику национально-культурных и природных географических условий, в которых осуществляется образовательный процесс и многое другое.

Попытка повлиять на сокращение и упрощение содержания образования для детей дошкольного возраста за счет установления целевых ориентиров для каждой образовательной области.

Стремление к формированию инициативного, активного и самостоятельного ребенка.

Отказ от копирования школьных технологий и форм организации обучения.

Ориентация на содействие развитию ребенка при взаимодействии с родителями.

Советы родителям, о том, как общаться с ребенком.

-Не вмешивайтесь в дело, которым занят ребенок, если он не просит о помощи.

-Если ребенку действительно трудно, и он готов принять вашу помощь, обязательно помогите ему.

-Если у ребенка эмоциональная проблема, его необходимо выслушать!

-Если поведение ребенка вызывает у вас «отрицательные» чувства и переживания, скажите ему об этом.

-Убирайте из своего общения с ребенком привычные или автоматические приказы, команды, предупреждения, угрозы.

- Не требуйте от ребёнка невозможного или трудно выполнимого. Вместо этого посмотрите, что вы можете изменить в окружающей обстановке!

-Правила и последствия должны формулироваться одновременно!

-Принимать ребенка - значит любить его не за то, что он красивый, умный, спокойный, а просто за то, что он есть!

- Дружелюбный тон общения.

- Когда ребенок хочет рассказать о чем-то, вы должны спокойно выслушать, периодически поддерживая беседу.

- Решения конфликтов должены быть конструктивными: выигрывают обе стороны - и родитель, и ребенок.

— Никогда не унижайте своего ребенка, избегайте оскорблений.

Гендерное воспитание детей в семье

От того, как мы воспитаем наших детей, какие личностные качества мы в них сможем развить именно с учетом их индивидуальных и гендерных особенностей, напрямую зависит то, какими женщинами и мужчинами они в дальнейшем станут, какими родителями будут для своих детей. Значение периода дошкольного детства неоценимо в целом для развития личности ребенка. Все важнейшие качества личности, задатки и способности формируются именно в дошкольном возрасте.

Часто, родители забывают, что девочки и мальчики по-разному видят, слышат, осязают, по-разному воспринимают пространство и ориентируются в нем, а главное – по-разному осмысливают все, с чем сталкиваются в этом мире. И уж, конечно, не так, как мы – взрослые.

Наблюдая за современными детьми, можно отметить, что девочки становятся агрессивными и грубыми, а мальчики перенимают женский тип поведения. В старших группах многие девочки лишены скромности, нежности, терпения, не умеют мирно разрешать конфликтные ситуации. Мальчики же, наоборот, не умеют постоять за себя, слабы физически, лишены выносливости и эмоциональной устойчивости, у них отсутствует культура поведения по отношению к девочкам. Содержание игр детей так же вызывает тревогу: дети демонстрируют модели поведения, не соответствующие полу ребенка, не умеют договариваться в игре, распределять роли. Кроме того, в процессе трудовой деятельности, дети затрудняются самостоятельно распределять обязанности с учетом пола партнера. Мальчики не проявляют желания прийти на помощь девочкам тогда, когда нужна физическая сила, а девочки не спешат помогать мальчикам там, где нужна тщательность и аккуратность.

Чтобы исправить ситуацию «смешения» полов, родителям нужно корректировать процесс воспитания девочек и мальчиков. Нельзя воспитывать детей по принципу "так, как воспитывали меня".

Рекомендации по воспитанию девочек:

- Во-первых, очень важно чтобы между дочерью и мамой (а также папой) были теплые, доверительные отношения. В свою очередь родителям необходимо подчёркивать нежные и заботливые отношения в паре, чтобы у девочки сложились впечатления о счастливой семейной жизни.

- Отцу следует находить время на общение с дочерью: показывать, что дочь отличается от него, она другого пола; но делать это он должен с уважением и благожелательностью, чтобы она поняла, что достойна любви мужчины.

- Уважать личность дочери, проявляя удовлетворённость её поступками, формировать позитивную самооценку девочки.

- У мамы с дочерью должны быть свои "женские секреты": мама должна находить время для разговора с дочерью «по душам». Беседы должны быть регулярными.

- Настоящая забота друг о друге демонстрируется через уважение к старшему поколению.

- Мама должна привлекать дочь к "женским" домашним делам, передавая ей секреты своего мастерства.

- Девочке необходимо чувствовать, что она может доверять своим родителям, - что они всегда готовы понять ее чувства, желания и нужды.

- Девочкам требуется больше помощи и ободрения. Предлагая помощь девочке, вы даете ей понять, что она вам не безразлична, что вы о ней заботитесь.

- Девочкам нужно больше внимания и признания в ответ на то, какие они есть, что они чувствуют и чего хотят.

- Девочки испытывают потребность в том, чтобы их любили за то, какие они есть. Восхищайтесь ими!

Рекомендации по воспитанию мальчиков:

- Папе, общаясь с сыном, следует сдерживать эмоции, стараться разговаривать, не повышая тона, спокойно.

- Мальчикам нужно реже ЗАПРЕЩАТЬ, а чаще РАЗРЕШАТЬ что-то дополнительное за хороший поступок.

- Мальчикам должны быть естественными проявлять свою эмоциональность (не ругать за слезы).

- Мамам нужно больше доверять воспитание сына папе: он ЧУВСТВУЮТ, как нужно воспитывать мужчину.

- Формировать в мальчиках чувство ответственности.

- Обязательно поощрять желание делать в доме мужскую работу!

- Обязательно должен быть физический, телесный контакт - для повышения самооценки мальчика.

- Мама - ЗАБОТИТСЯ, а папа - ФОРМИРУЕТ мужчину.

- Задача родителей - проявить по отношению к мальчику больше доверия, приятия и одобрения, чтобы мотивировать его к деятельности.

Итак, мальчика и девочку ни в коем случае нельзя воспитывать одинаково. Они по-разному говорят и молчат, чувствуют и переживают. Постарайтесь понять и принять наших мальчишек и девчонок такими, какие они есть, такими разными и по-своему прекрасными, какими создала их природа. А вот удастся ли сохранить, раскрыть, развить эти задатки, не повредить, не сломать – зависит только от нас с вами.

ДЕТИ И ТЕЛЕВИЗОР !!!

До 3-х лет ребенок все узнает от мамы и от ближайшего окружения.

До 3-х лет смотреть детям телевизор категорически НЕЛЬЗЯ!

В мультфильмах быстро двигаются очень яркие картинки, и это всё действует на непроизвольное внимание и искусственно заставляет детей сидеть перед телевизором. Это негативно сказывается на эмоционально-волевой сфере. Т.е. ребенок смотрит мультфильм, а суть из этого понимает мало. У детей формируется задержка психического развития, расстройство аутического спектра. Гиперактивным детям телевизор противопоказан. Даже если ребёнок смотрит с открытым ртом. У малышей развитие интеллекта происходит через движение, через окружающий мир.

Если мы детям до 3-лет показываем мультики, то в школьном возрасте грозит тем, что ребенок с трудом будет воспринимать новую информацию. Чтобы понять правило, детям приходится несколько раз объяснять, много раз повторять. Смысл прочитанного трудно доходит, потому что он не может обрабатывать информацию. Ребенок привык смотреть телевизор, там, где персонажи быстро двигаются, быстро меняются, яркие картинки и самостоятельно ЗАПУСТИТЬ ВНИМАНИЕ ребенок - НЕ может. Затем не сможет воспринимать информацию из окружающего мира и т.д.

ПОЭТОМУ:

1. Телевизор до 3-х лет смотреть нельзя.

2. После 3-х лет мультик смотрим 30 минут в день. На 1 мультик приходится 1 документальный фильм (например, про животный мир). Т.е. 1 день мультфильм, второй день документальный фильм.

3. Смотрим мультфильмы советские!

КОНСУЛЬТАЦИЯ для родителей «Мой ребёнок — инвалид»

Дошкольники даже с неявными признаками инвалидности к трём-четырём годам начинают

Под категорию инвалидов детства попадают дошкольники с очень широким спектром врожденных и приобретенных в период раннего развития заболеваний и отклонений. Это могут быть различные уродства и недостатки физического развития, а могут быть внешне неразличимые аномалии, о которых не подозревают сами больные.

Умственное, психическое развитие таких детей ничем не отличается от развития их сверстников. Более того, эти дети не по возрасту рассудительны, чаще других обладают признаками одаренности. Например, во время приступов астматического удушья пишут отнюдь не детские стихи или, будучи прикованными к инвалидному креслу, чудесно лепят из глины, делают оригинальные рисунки. Природа как бы компенсирует то, что не додала этим ребятишкам.

осознавать своё отличие от окружающих детей и взрослых. Поэтому формирование их внутреннего Я приобретает специфический характер. Процесс освоения ими социальных норм и правил зачастую имеет оттенок сверхкомпенсации. На людях дети-инвалиды демонстрируют чрезмерную покладистость, стараются всё делать, как положено, всячески стремятся избегать всевозможных нарушений. Тем самым они пытаются доказать окружающим, что ни в чём не уступают, что они не хуже их.

Дети, находящиеся в постоянном контакте с детьми-инвалидами, быстро привыкают к особенностям их облика и поведения, с ними охотно общаются, проявляют искренний интерес. Поэтому проблема в большей степени заключается в негативных установках родителей и ближайших родственников детей-инвалидов. Мамы и папы этих ребятишек часто испытывают чувство вины перед своими отпрысками за то, что не смогли наградить их полноценным здоровьем. Став затяжным, это чувство может выражаться в особой озабоченности судьбой своего ребёнка, гиперопеке или чрезмерном потакании его капризам. Другим выражением этой проблемы является депрессия, которая сопровождает периоды ухудшения состояния больных детей.

Работа с семьёй – важная составная часть социально-психологической помощи детям-инвалидам. Детишки черпают в своих близких силы для преодоления болезненных состояний, выполнения малоприятных медицинских процедур и манипуляций, необходимых для поддержания их. К сожалению, помощь семьям у нас обычно ограничивается незначительной финансовой поддержкой. Однако психологическая реабилитация – не менее важная часть социальной работы с детьми-инвалидами, и нуждаются в ней не только сами ребята, но и их родители.

Психологическая помощь взрослым позволяет упрочить супружеские узы. Ведь в семьях, где на свет появляется ребёнок- инвалид, разводы – вполне обычное явление, причём происходят они чаще по инициативе мужчины. Работа с семьёй мобилизирует и сплачивает её членов, способствует скорейшему обзаведению ещё одним малышом, если инвалидом является первенец.

Родители, испытывая страх за судьбу малыша, предают его ребёнку. Интуитивно чувствуя постоянное напряжение взрослых, дошкольники приобретают черты нервозности, издёрганности. Мучительные сомнения многих пап и мам о том, знает ли ребёнок о своей болезни и о том, насколько она тяжела, напрасны. Действительно, слово «инвалид» ничего не добавляет к ежедневным ощущениям и переживаниям ребят. От понимания своего статуса им не становится ни лучше, ни хуже.

Дети скорее страдают от осознания своей несостоятельности в чём-то, что является нормой для других. Они переживают из-за многочисленных запретов и непрерывных увещеваний со стороны взрослых. Публичная покорность и показное смирение таких детей может сменяться тяжёлыми истериками и капризами, когда они остаются один на один с родными и близкими. Их грубые, порой агрессивные выходки в адрес родителей являются реакцией на их гиперопеку, озабоченность и страхи.

Оптимальным может считаться такое поведение взрослых, которое позволяет детям-инвалидам быстрее адаптироваться к своему положению, приобрести черты, компенсирующие их состояние. Эгоистическая любовь родителей, стремящихся оградить своих отпрысков от всех возможных трудностей, мешает их нормальному развитию. Дети-инвалиды остро нуждаются в родительской любви, но не любви-жалости, а любви альтруистической, учитывающей интересыребёнка. Малышу предстоит дальнейшая не самая лёгкая жизнь, и, чем более самостоятельным и независимым он будет, тем легче сможет перенести все трудности и невзгоды.

Дети, о которых идёт речь, нуждаются не в запретах, а в стимуляции приспособительной активности, познании своих скрытых возможностей, развитии специальных умений и навыков. Конечно, закрывать глаза на то, что малыш серьёзно болен, нельзя. Но и постоянно держать его под постоянным колпаком тоже не годится. Чем меньше внимание больного будет сконцентрировано на нём самом, тем больше вероятность и успешность взаимодействия его с окружающими. Еслиродителям удастся научить ребёнка думать не только о себе, то судьба его сложится гораздо более счастливо.

Рекомендации для родителей по воспитанию гиперактивных детей.

В своих отношениях с ребёнком поддерживайте позитивную установку. Хвалите его в каждом случае, когда он этого заслуживает, подчёркивайте успехи. Это помогает укрепить уверенность ребёнка в своих силах.

Избегайте повторения слов «нет» и «нельзя».

Говорите сдержанно, спокойно, мягко. (Окрики возбуждают ребёнка).

Давайте ребёнку только одно задание на определённый отрезок

времени, чтобы он мог его завершить.

Для подкрепления устных инструкций используйте зрительную стимуляцию.

Поощряйте ребёнка за все виды деятельности, требующие концентрации внимания (например, работа с кубиками, конструктором, настольными играми, раскрашивание, чтение).

Поддерживайте дома чёткий распорядок дня. Время приёма пищи, выполнения домашних дели сна ежедневно должно соответствовать этому распорядку.

Избегайте по возможности скоплений людей. Пребывание в крупных магазинах, на рынках и т.п. оказывает на ребёнка чрезмерное стимулирующее действие.

Оберегайте ребёнка от утомления, поскольку оно приводит к снижению самоконтроля и нарастанию гиперактивности.

Давайте ребёнку возможность расходовать избыточную энергию. Полезна ежедневная физическая активность на свежем воздухе – прогулки, бег, спортивные занятия (гимнастика, плавание, теннис, но не борьба или бокс, т.к. эти виды спорта травматичны).

Помните о том, что присущая детям гиперактивность может удерживаться под разумным контролем с помощью перечисленных мер.

Консультация для родителей

на тему: «Готовность ребенка к школе».

Готовность детей к школе это не только набор определенных умений и навыков, которые должны быть сформированы у ребенка к 6-7 годам

1. Психологическая готовность - необходимый и достаточный уровень психического развития ребенка для освоения школьной учебной программы в условиях обучения в коллективе сверстников - один из важнейших итогов психического развития в период дошкольного детства.

Психологическая готовность ребенка к школьному обучению - это прежде всего залог быстрой и безболезненной адаптации в начале учебного года, и успешного усвоения школьного материала.

Интеллектуальная готовность

ориентировка ребенка в окружающем;

запас знаний, усвоенных в системе;

желание узнавать новое, любознательность;

развитие образных представлений;

развитие речи и мышления в соответствии с возрастной нормой;

смысловое запоминание.

Мотивационная готовность-это положительное отношение к школе, к учению, как к серьезной, сложной, но необходимой деятельности.

Показатели мотивационной готовности:

желание идти в школу;

правильные представления о школе;

познавательная активность (любит книги, решать задачки, кроссворды и др.).

Эмоционально–волевая готовность к школьному обучению - это достаточно высокий уровень произвольной регуляции эмоциональных состояний, сопровождающих учебные ситуации, способность ребенка адекватно переживать процесс переключения эмоций.

Эмоционально-волевая готовность-это:

способность управлять своими эмоциями и поведением.

отсутствие заниженной самооценки и страха неудачи.

умение организовывать рабочее место и поддерживать порядок в нем.

стремление преодолевать трудности и достигать результата своей деятельности.

умение сознательно подчинять свои действия правилу, обобщенно определяющему способ действия.

умение ориентироваться на заданную систему требований.

Коммуникативная готовность-это:

умение строить свои отношения с различных позиций: взрослый-ребенок, ученик-учитель, партнер-партнер;

умеет строить отношения со сверстниками в совместной деятельности, взаимодействовать, оказывать помощь, поддержку, руководить.

быть включенным в детский коллектив и уметь жить по его законам;

общение со взрослыми людьми, соблюдая правила культурного обращения;

доброжелательность и отсутствие агрессивности.

2. Физическая готовность определяется по следующим параметрам:

состояние здоровья;

физическое развитие;

развитие анализаторных систем;

развитие мелких групп мышц;

координация движений в соответствии с возрастной нормой;

готовность организма ребенка к учебным нагрузкам.

Нельзя забывать и о возрасте поступления в школу - в настоящее время в 1 класс поступают дети, достигшие 6 лет и 6 месяцев. Главное отличие – у шестилетнего ребенка переход от игровой деятельности к учебной идет медленнее.

3.Специальная готовность

1.Ребёнок, поступающий в первый класс, должен знать:

• уметь чётко произносить все звуки речи;

• в какой стране он живёт, в каком городе, на какой улице, в каком доме;

• полные имена членов своей семьи, иметь общие понятия о различных видах их деятельности;

•знать правила поведения в общественных местах и на улице.

2.В области развития речи и готовности к овладению грамотой будущему первокласснику необходимо:

• уметь чётко произносить все звуки речи;

• уметь интонационно выделять звук в словах;

• уметь выделять заданный звук в потоке речи;

• уметь определять место звука в слове (в начале, в середине, в конце);

• уметь произносить слова по слогам;

• уметь называть в предложении только 2-е слово, только 3-е слово, только 4-е слово и т.д.;

• уметь использовать обобщающие понятия (медведь, лиса, волк – это животные);

• уметь составлять рассказ по картинке (например, «В зоопарке», «На детской площадке», «За грибами», «Отдых на море» и т. д.)

• уметь составлять несколько предложений о предмете;

• различать жанры художественной литературы (сказка, рассказ, стихотворение, басня);

• уметь наизусть читать любимые стихотворения;

• уметь последовательно передавать содержание сказки.

3.У ребёнка должны быть развиты элементы математического представления:

• уметь считать до 10 и обратно, от 6 до 10, от 7 до 2 и т. д;

• уметь называть предыдущее и последующее число относительно любого числа в пределах первого десятка;

• уметь сравнивать числа первого десятка (например, 7<8, 5>4, 6=6)

• уметь соотносить цифру и число предметов;

• уметь составлять и решать задачи в одно действие на сложение и вычитание;

• уметь сравнивать предметы по цвету, форме, размеру;

• знать названия фигур: треугольник, квадрат, круг;

• уметь оперировать понятиями: «налево», «направо», «вверх», «вниз», «раньше», «позже», «перед», «за», «между» и т. д.;

• уметь группировать по определённому признаку предложенные предметы.

4.В области представлений об окружающем мире будущему первокласснику необходимо уметь:

• различать по внешнему виду растения, распространённые в нашей местности (например, ель, сосна, берёза, дуб, подсолнух, ромашка) и называть их отличительные признаки;

• различать диких и домашних животных (медведь, белка, корова, заяц, коза);

• уметь различать по внешнему виду птиц (например, дятел, воробей, сорока);

• иметь представление о сезонных признаках природы (например, осень – жёлтые и красные листья на деревьях, увядающая трава, сбор урожая…);

• знать названия 1-3 комнатных растений;

• знать названия 12 месяцев года, • знать названия всех дней недели.

Развитие связной речи детей в семье

Очень важно, проводя развивающие занятия с детьми 4-6 лет, стимулировать их речевую активность, выразительность речи, расширять словарь, вырабатывать способность к связному рассказу, изложению своих впечатлений и т. д. Но для этого вовсе не обязательны нудные каждодневные занятия. Лучше развивать речевые навыки в свободном общении с ребенком, в творческих играх.

Само собой разумеется, для развития речи дошкольника трудно переоценить значение сказок, стихов, других художественных произведений. Чтение произведений обогащает словарь ребенка, развивает его связную речь, учит пониманию переносного значения слов. Конечно, происходит все это постепенно.

Научиться пересказывать малышам хорошо помогает так называемый отраженный пересказ. Взрослый начинает фразу: "Жили-были дед...", а ребенок ее заканчивает: "...да баба"; взрослый: "И была у них...", ребенок: "...курочка Ряба" и т. д. Потом можно перейти к пересказу по вопросам: "Кого встретил Колобок?" - "Зайчика". - "Какую песенку Колобок ему спел?" и т. д.

Когда ребенок овладеет умением пересказывать сказки, предложите ему для пересказа небольшие рассказы с несложным сюжетом. Например, рассказы Л. Н. Толстого для детей.

Очень охотно дети передают сюжеты мультфильмов, кукольных спектаклей, цирковых представлений, когда содержание захватывает их эмоционально.

Постепенно подводите ребенка к составлению рассказа по картине. Сначала с помощью вопросов взрослого, а потом и самостоятельно он начнет высказываться о том, что на ней изображено.

Используйте для таких занятий и интересные ребенку игрушки. 5-6 летнему можно предложить для сравнения две куклы или два автомобиля. Сначала ему придется внимательно их рассмотреть, а потом уже рассказать, чем они похожи, а чем отличаются друг от друга. Учтите, описание различий для многих детей оказывается более простым занятием, чем нахождение сходных признаков.

Получаются описания игрушек - можно предложить дошкольнику самому попробовать составлять небольшие сюжетные рассказы. Подберите несколько игрушек или картинок, позволяющих выстроить простую сюжетную линию (например, девочка - елочка - корзинка - грибок - ежик...). Спросите, что могло случиться с девочкой в лесу, кого она встретила, что принесла домой. На первых порах можно предложить свой вариант рассказа, а потом предоставить свободу действий малышу. Не страшно, если сначала он просто повторит ваш рассказ. Постепенно уводите его от подражания.

Дети 5 лет уже могут рассказать о событиях собственной жизни, о своем личном опыте, причем делать это очень выразительно.

Попробуйте предложить им помещенные ниже творческие задания.

Вспомни случай

Выберите с ребенком какое-то событие, в котором вы вместе недавно участвовали. Например, как вы гуляли по набережной и смотрели праздничный салют, встречали бабушку на вокзале, отмечали день рождения... По очереди рассказывайте друг другу, что видели, что делали. Припоминайте как можно больше деталей - до тех пор, пока уже не сможете ничего добавить к сказанному.

Говорим по-разному

Попробуйте один и тот же детский стишок прочитать сначала обычным голосом, потом очень быстро и очень медленно, басом и тоненьким голоском, делая ударение не на тех словах, на которых нужно. Изменив интонацию, можно безобидное стихотворение прочитать как страшную историю или как телевизионный репортаж. Если получится, попробуйте использовать иностранный акцент. Да мало ли что можно придумать!

Бюро путешествий

Каждый день вы с ребенком отправляетесь по обычному маршруту - в магазин или детский сад. А что, если попробовать разнообразить свои будни? Представьте, что вы отбываете в увлекательное путешествие. Обсудите вместе с малышом, на каком виде транспорта будете путешествовать, что нужно взять с собой, что за опасности вы встретите по дороге, какие достопримечательности увидите... Путешествуя, делитесь впечатлениями.

Всегда под рукой

Всем родителям знакомы ситуации, когда ребенка трудно чем-то занять, - например, долгое ожидание в очереди или утомительная поездка в транспорте. Все, что нужно в таких случаях, - чтобы в маминой сумочке нашлась пара фломастеров или хотя бы просто ручка. Нарисуйте на пальчиках малыша рожицы: одна - улыбающаяся, другая - печальная, третья - удивляющаяся. Пусть на одной руке окажется два персонажа, а на другой, допустим, три. Малыш может дать персонажам имена, познакомить их между собой, спеть песенку или разыграть с ними сценку.

Лучший друг

Если вы ждете в помещении, где разложены журналы, можете поиграть в "рассказы о лучшем друге". Пусть ребенок выберет картинку, которая ему нравится. Это может быть какой-то человек - большой или маленький - или животное. Попросите его рассказать о своем "лучшем друге". Где он живет? В какие игры любит играть? Он спокойный или любит побегать? Что еще можно о нем рассказать?

Рассказы по картинкам

Хорошо, если вы можете подобрать несколько картинок, связанных общим сюжетом. Например, из детского журнала (вроде "Веселых картинок"). Сначала смешайте эти картинки и предложите малышу восстановить порядок, чтобы можно было по ним составить рассказ. Если ребенку трудно на первых порах, задайте несколько вопросов. Не окажется под рукой такого набора сюжетных картинок - возьмите просто открытку. Спросите ребенка, что на ней изображено, что происходит сейчас, что могло происходить до этого, а что будет потом.

Истории из жизни

Дети с удовольствием слушают рассказы о том, что происходило, когда они были совсем маленькими или когда их вовсе не было на свете. Можно рассказывать эти истории вечером перед сном, а можно на кухне, когда ваши руки заняты, а мысли свободны. О чем рассказывать? Например, как малыш пинался ножками у вас в животе, когда еще не родился. Или как вы учились кататься на велосипеде. Или как папа первый раз летал самолетом... Некоторые истории вам придется рассказывать даже не один раз. Просите и других членов семьи подключиться к игре.

Мой репортаж

Вы с ребенком побывали в какой-то поездке только вдвоем, без других членов семьи. Предложите ему составить репортаж о своем путешествии. В качестве иллюстраций используйте фотоснимки или видеосюжеты. Дайте ребенку возможность самому выбрать, о чем рассказывать, без наводящих вопросов. А вы понаблюдайте за тем, что именно отложилось у него в памяти, что для него оказалось интересным, важным. Если начнет фантазировать, не останавливайте. Речь малыша развивается независимо от того, какие события - реальные или вымышленные - им воспроизводятся.

Семейное ток-шоу

Может быть, ребенку понравится идея попробовать себя в роли телевизионного ведущего? Приготовьте магнитофон или диктофон для записи, дайте "журналисту" в руки микрофон - и можно начинать интервью с бабушкой или дедушкой, тетей или сестрой... До начала интервью подскажите ребенку, какие вопросы можно задать. Например: "Какое у тебя любимое блюдо?.. А что ты любил, есть в детстве?.. Куда бы ты хотел поехать?" и т. д.

Измени песню

Детям нравится петь о знакомых вещах - о себе и своей семье, о своих игрушках и о том, что они видели на прогулке... Выберите хорошо известную песню и предложите ребенку придумать к ней новые слова. Ничего, если текст будет не слишком связным, много повторений - тоже не страшно. Рифмы не обязательны. Можете предложить и свой, "взрослый" вариант переделанного текста.

Чем закончилось?

Одним из способов развития связной речи может стать просмотр мультфильмов. Начните вместе с малышом смотреть интересный мультфильм, а на самом захватывающем месте "вспомните" про неотложное дело, которое вы должны сделать именно сейчас, но попросите ребенка рассказать вам позже, что произойдет дальше в мультфильме и чем он закончится. Не забудьте поблагодарить вашего рассказчика!

Адаптация ребенка к детскому саду

Памятка для родителей.

Уважаемые родители!

Для того, чтобы ваш ребенок быстро и легко привык к новому образу жизни, который предлагает детский сад, чувствовал себя в группе уверенно и комфортно, мы просим вас о сотрудничестве в период его адаптации к новым условиям.

В детском саду ребенку нужно привыкнуть:

♦к новым взрослым людям;

♦к новой обстановке, помещениям, мебели, игрушкам;

♦обществу своих сверстников;

♦новой пище и условиям еды;

♦новой обстановке для сна.

Вашему ребенку будет проще привыкать ко всему постепенно. Поэтому мы просим вас в первый раз прийти с ребенком в то время, когда в группе не будет других детей и воспитатель сможет познакомиться с вашим малышом, а он изучить нового для него взрослого человека.

Первую неделю мы просим вас приходить в период с 9.00 до 12.00 часов, накормить ребенка завтраком и оставаться с ним в группе до обеда.

Вторую неделю мы предложим ребенку попробовать обедать в группе и, возможно, к концу недели - спать.

Третью и четвертую недели просим забирать ребенка вскоре после дневного сна.

Дома в адаптационный период нужно относиться к малышу более терпимо и внимательно. Если что-либо волнует вас в связи с детским садом, не обсуждайте это при ребенке, но обязательно поделитесь всеми опасениями с сотрудниками нашего учреждения. Просим вас рассказать психологу и воспитателям о ребенке как можно больше, все, что вы считаете особенно важным. Мы готовы прислушаться ко всем вашим пожеланиям.

Возможно, также для предварительного знакомства с учреждением вместе с ребенком побывать на прогулке с группой, посмотреть, чем занимаются в группе, поучаствовать в празднике.